2022年に多かった保険金・給付金の請求件数

早速、2022年に多かった保険金・給付金の請求件数の割合を年代別に見ていきます。

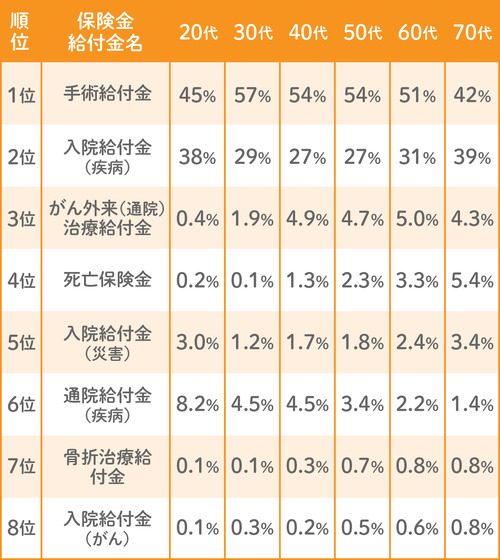

図1:年代別の保険金・給付金請求件数割合

1位:手術給付金が全体の47%

手術を受けた際に受け取れる「手術保険金・疾病手術給付金」の請求件数の割合は、30~60代で50%以上が該当しています。

30代以上の2人に1人は手術を受けて保険金を受け取った経験があります。

2位:入院保険金(疾病)が全体の34%

「入院保険金(疾病)」、つまり病気により入院した際に支払われる保険金に80代以上だと50%が該当しています。また、30代~60代でも約30%の人が保険金を請求しています。

近年は短期化の傾向にある入院ですが、女性の場合は出産に伴う入院も給付対象ですので、20代後半から保険金請求は増加する傾向にあります。

3位:がん外来(通院)治療給付金が全体の4%

「がん入院給付金」が50代~70代で0.5%以上なのに対し、「がん外来治療給付金」は40代~70代が4%以上と高く、多くの人が入院ではなく外来(通院)で給付金を請求していることがわかります。「がん」は、抗がん剤による治療や経過観察のための通院など、術後の通院が多くなる傾向があります。通院によって仕事を休んで収入減につながるケースもあるため、通院の保障に対するニーズは年々高まっています。

4位:死亡保険金が全体の4%

年齢が上がるとともに「死亡保険金」の保険金請求件数の割合が増えます。

5位:入院給付金(災害)が全体の3%

30代~50代は1%台と少ないですが、60代で2.4%、70代で3.4%、80代では6.7%と年齢があがるにつれて、災害による被害を受けやすいと言えます。

6位:通院給付金(疾病)が全体の3%

20代が8.2%、30~40代が4%台、50代が3.4%、60代が2.2%と年代があがるにつれて低下しているため、若い時ほど保険金請求対象に「通院」が含まれている必要性が高いと言えます。